発表内容 要旨

理事長 ご挨拶

『第11回学術大会によせて』

柴岡 三千夫 理事長(一般社団法人日本健康・スポーツ教育学会・日本ウェルネススポーツ大学・公益財団法人日本幼少年体育協会 理事長)

- 要旨

- 一般社団法人日本健康・スポーツ教育学会の第11回学術大会が開催されることに感謝の意を表します。昨年の10周年記念大会では、「生きがい・ウェルビーイング向上への取り組み」をメインテーマに掲げ、日本ウェルネススポーツ大学での実践例を共有し、好評を博しました。本学会は、今後も継続可能な有意義な学会にするため、理論と実践を大切にしてまいります。第11回学術大会では、「Well-being 向上の実践」をテーマに掲げ、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態である「Well-beingの向上」に向けた課題解決に取り組みます。特に、学習指導、健康教育士の育成、主観的なWell-beingの測定評価について、日本ウェルネススポーツ大学での実践事例をもとに検討し、理論と実践を共有化します。有意義な大会となることを目指し、皆様の積極的な評価を期待しております。特別講演、ワークショップ、口頭発表を行う皆様、大会準備および運営に携わった方々に感謝申し上げます。今後とも本学会の発展にご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

大会長講演

「Well-being 向上の実践」

柴岡 信一郎 大会長(日本ウェルネススポーツ大学学長、一般社団法人日本健康・スポーツ教育学会副理事長)

- 座長

- 大津 一義(日本ウェルネススポーツ大学 教授)

- 要旨

- 一般社団法人日本健康・スポーツ教育学会の設立趣旨を反映し、第1回大会以降、「健康・スポーツ・教育の連携による幼少年期からの生きがい創り」を統一テーマとしてきた。第11回学術大会では、世界的動向からWell-beingに着目し、過去の成果・課題を中心にユニークなテーマ設定が必要である。Well-beingの解釈はWHOの憲章に基づき、ヘルスプロモーションのアプローチが重要とされている。1986年オタワ憲章で提唱されたヘルスプロモーションの概念は、「人々が自らの健康をコントロールし、改善するプロセス」である。PPモデルは、個人の力と社会的力を相互に関連づける健康づくり計画モデルであり、QOL向上を最終目的とする。

行動変容の重要性については、KAPモデルを用い、知識、態度、行動を形成する。情意形成のためのライフスキル教育も導入され、意思決定、問題解決、創造的思考、批判的思考、効果的コミュニケーション、対人関係スキル、自己意識、共感性、情動への対処、ストレス対処の10種類が提唱されている。Well-being向上はSDGs目標「Good Health and Well-Being」に基づき、2030年までに達成すべき目標である。教育や非認知能力の育成が注目され、2021年のWell-being元年以降、政府や企業、自治体での取り組みが進められている。日本社会に根差したWell-being向上のためには、個人の力と社会の力を調和的に育むアプローチが必要である。

第11回学術大会のメインテーマを「Well-being向上の実践」とし、これまでの成果と課題を基に設定する。Well-beingはWHO憲章の健康の定義として共通して認められ、ヘルスプロモーションアプローチを通じて向上でき、最高水準はQOLの向上である。実践という言葉は、定義や概念の解説だけでなく、具体的な行動に至る必要性を示す。具体的な対応策として、非認知能力としてのWell-beingを向上させる方法、持続可能な社会の人材育成の指導者養成、Well-beingの主観的測定方法が挙げられる。実践例を共有化し、一般化を目指す。

持続可能な社会の創り手の育成として、大学への期待が大きく、日本経済団体連合会も大学教育改革を提言している。学会では既に健康教育専門家の認定制度を検討しており、FD研修会では主体的な学びの授業づくりを研修した。さらに、第10回学術大会の講演では大学教育改革の取り組みについて述べた。健康教育専門家や健康教育士の養成も重要視され、ワークショップや口頭発表でその実践活動を共有する。Well-beingの主観的測定の実践として、ライフスキル形成やインタビュー形式を用いる方法がある。特別講演では、梶原悠未選手の体験を通じてWell-being向上の方法論の開発を目指す。その他のワークショップや口頭発表で実践例や課題について意見交換し、理論と実践を共有化する大会を目指していく。

特別講演

「パリオリンピック出場 梶原悠未における well-being の向上 ~27年間二人三脚でサポートする母親の視点も加えて~」

- 演者

- 梶原 悠未(日本ウェルネススポーツ大学)

- 梶原 有里(TEAM Yumi GM)

- 要旨

- 2024年のパリオリンピックに出場した梶原悠未が、2大会連続でメダルを期待されていたが、17位に終わった。彼女は東京オリンピックで銀メダルを獲得し、その過程で母のサポートを受けながら競泳から自転車競技に転向し、多くの困難を乗り越えてきた。東京オリンピック後、燃え尽き症候群を経験し、心身のトラウマに悩まされたが、カウンセリングを通じてwell-beingの向上に取り組んだ。筑波大学大学院を修了し、日本ウェルネススポーツ大学の専任教員として、学生にwell-beingの重要性を教え、母との対話形式で講演を行うことで、彼女の経験を共有している。2028年のロサンゼルスオリンピックに向けて、更なる努力を続ける決意を持っている。

ワークショップ

ワークショップ1

「Well-being 向上を目指す生涯健康教育の推進-STEAM 教育の視点から-」

- 演者

- 山羽 教文(株式会社 STEAM Sports Laboratory)

- 大津 一義(日本ウェルネススポーツ大学)

- 小松 健太郎(株式会社 STEAM Sports Laboratory)

- 薗部 正人(日本ウェルネススポーツ大学)

- 要旨

- 少子化や教員の働き方改革により、部活動のあり方が変わろうとしている。部活動は生徒が主体的に考え、行動し、探究心や創造力を育む場として進化する必要がある。我々は「部活探究支援プラットフォーム」事業に取り組み、生徒主体の部活動運営を支援し、教員の負担を軽減しつつ探究型学習や非認知能力育成を促進することを目指している。日本の教育は学力試験で優れた成果を上げているが、社会や企業が求める能力とのギャップがあり、特に社会的スキルや自己肯定感の不足が問題視されている。非認知能力の育成が重要であり、部活動はこれに寄与し、ウェルビーイングの向上にも繋がる。我々の「部活探究支援プラットフォーム」は、生徒が主体的に学ぶ環境を提供し、教員の負担を軽減することを目的としている。生徒主体の部活動運営によりリーダーシップやチームビルディング、課題解決能力が育成され、教育現場の持続可能性が高まる。クラブ運営や組織づくりの経験を通じて実践的な学びを提供することが重要である。デジタルバッジやポートフォリオを活用し非認知能力や努力のプロセスを可視化し、部活動の教育的価値を社会に示し持続的な支援を得る基盤を築くことが可能である。

ワークショップ2

「SDGs 達成のためのボランティア活動とウェルビーイング向上に向けた取組み」

- 演者

- 角田 弘子(日本ウェルネススポーツ大学)

- 要旨

- SDGsの達成に向けたボランティア活動が個人および社会のウェルビーイングに与える影響について考察する。本稿では、特にSDGs3「すべての人に健康と福祉を」とSDGs17「パートナーシップで目標を達成しよう」に関連する取り組みについて言及する。インタビューを通じて、学生のボランティア活動経験とウェルビーイングへの影響を聴取した。結果として、ボランティア活動は教育の質の向上、貧困の削減、健康と福祉の向上など、多くのSDGsに貢献していることが確認された。個人においては、自己肯定感の向上、ストレスの軽減、社会的繋がり、ソーシャル・キャピタルの強化などの肯定的な影響が見られた。今後の課題として、ボランティア活動の持続可能性や参加者の確保が挙げられる。ボランティア活動はSDGsの達成と参加者のウェルビーイング向上に寄与している。今後は、より多くの学生が参加しやすい環境を整備し、大学では国連のアカデミックインパクト活動と併せて積極的に支援していくことが重要である。

ワークショップ3

「企業におけるwell-being向上の重要性」

- 演者

- 平山 弘(阪南大学)

- 要旨

- Well-beingを日本語に訳す際に多義性があるため、企業組織においては一貫した受け止め方が求められる。本研究ではWell-beingを「身体的・精神的健康に加え、社会的に充たされた状態」と定義し、日本企業の「働き方改革」におけるアプローチを検討する。ギャラップ社の5つの要素(キャリア、社会、経済、身体、コミュニティのWell-being)を参考にし、企業組織におけるWell-beingの向上の重要性を前野(2022)やセリグマン(2014)の理論を用いて明らかにする。Well-beingの向上には個人の内面の充実感が重要であり、企業経営者にとっても組織管理上の重要な指標となることを示す。企業におけるWell-being向上の重要性を意識し、能動的に体験への没入が必要であると結論付ける。

ワークショップ4

「幼児の運動あそびを通しての心の健康づくりを中心として」

- 演者

- 山口 智之(日本ウェルネススポーツ大学)

- 要旨

- ワークショップは、幼児の運動遊びに興味のある方が対象であり、体力、気力、知力を高める運動遊びを通じて「生きる力」の育成を目指している。動画視聴、資料解説、実技・ディスカッションを通じて、幼児教育における主体性や心の健康の関係を探る内容である。目的は、参加者が主体的に学び、ディスカッションを通じて「運動遊び」と「心の健康」の関係を深く理解し、教育現場での実践に役立てることである。

ワークショップ5

「Well-being 向上のためのライフスキル形成-自己認識スキル形成に着目して-」

- 演者

- 近藤 卓(日本ウェルネススポーツ大学)

- 大津 一義(日本ウェルネススポーツ大学)

- 要旨

- 昨年の第10回学術大会で、well-beingとQOLの向上が求められていることが判明し、ヘルスプロモーションとして健康教育によるライフスキル形成の重要性が増しているが、具体的な学習指導過程には課題が残されているため、タイケン学園での研修会を通じてwell-beingの向上策を検討した。well-being向上の背景には、1946年のWHO憲章の健康の定義や、1986年のヘルスプロモーション国際会議での提唱がある。ヘルスプロモーションは健康的なライフスタイルを越えてwell-beingに及び、個人技能(ライフスキル)の開発が重視されている。PPモデルを活用し、健康教育と環境づくりを通じてQOLの向上を目指す。ライフスキル教育は子どもたちの危機的状況への対策として重要であり、WHOが公表した10種類のスキルがガイドラインとなっている。日本でも学習指導要領が改訂され、「生きる力」の育成が学校教育の方針として掲げられ、非認知能力の育成が注目されている。エゴグラムを用いた自己認識スキルの形成は、交流パターンの特徴を視覚的に把握する方法である。N型、逆N型、W型、M型の特性を理解し、自己分析とグループ討議を通じて自己認識を深める。well-being向上には、ライフスキル教育と自己認識の深化が重要であり、今後も検証を続ける必要がある。

ワークショップ6

「eスポーツによるウェルビーイング向上~高齢者および障がい者における事例と今後について~」

- 演者

- 平山 実(日本ウェルネススポーツ大学)

- 筧 誠一郎(一般社団法人日本eスポーツ学会事務局)

- 要旨

- 高齢者と障がい者のウェルビーイング向上を目的として、eスポーツの活用可能性を探る。 本研究では、eスポーツが身体的、精神的、社会的健康に与える影響を具体的な事例で検証し、今後の進むべき道を提言する。熊本県美里町の「eスポーツでいい里づくり事業」では、地域コミュニティーの希薄化や認知症高齢者の増加に対し、eスポーツが解消を目指している。また、北海道医療センターでは、神経筋疾患を持つ患者のリハビリテーションや社会参加の促進を目的にeスポーツを導入し、患者のコミュニケーションやチームプレイの機会を提供している。研究結果として、eスポーツは高齢者および障がい者のウェルビーイング向上に寄与する可能性が示唆されたが、サンプルサイズが小規模で一般化には注意が必要であり、長期的な効果を評価するための追跡調査が求められる。eスポーツは、高齢者および障がい者のウェルビーイング向上に有望な手段であり、今後は多様な対象者を含めた研究や行政、地域社会や福祉機関との連携を強化し、eスポーツを活用したプログラムの普及が期待される。

口頭発表

A会場(801教室)

-

A-1「少年が野球を継続して行える環境づくり ~大学野球の今後の使命 Well-being 向上のための手助け~」

千葉 智久(日本ウェルネススポーツ大学)- 要旨

- 大学東京硬式野球部が2024年春季リーグ戦から東京新大学野球連盟に参戦し、地域交流と社会貢献を通じて地元の応援を得るための取り組みとして、審判支援を行った。東京都中学校体育連盟軟式野球部長との打ち合わせを経て、教員が顧問を引き受けない問題に対処するため、大学野球部の1,2年生が審判講習会を受け、中学校野球大会の審判を務めることで顧問の負担を軽減した。この取り組みにより、中学校野球部の加盟校数と部員数の減少を食い止める試みが一部成功し、顧問の先生からの感謝と評価を受け、次年度以降も支援を行う予定である。さらに、高校野球の競技人口減少の要因や対策についても言及し、部活動指導員の重要性と育成の必要性を強調。スポーツ系大学としての使命として、社会貢献とwell-being向上への取り組みを実践することが重要であると考えられる。

-

A-2「職場における健康教育士の実践活動 -PPモデルに基づく健康教育の計画づくり-」

小松 健太郎、山羽 教文(株式会社 STEAM Sports Laboratory)- 要旨

- 自治体では医療費削減を目的に健康増進施策を展開し、企業も従業員の健康を維持する「健康経営」を行っている。「ウェルビーイング経営」も増えており、健康教育の重要性が高まっている。これには「プリシード・プロシードモデル(PPモデル)」が有効だが、実践的なトレーニング不足により活用事例は少ない。今回、PPモデルに基づく健康教育計画のトレーニング手法と質問紙のツールを開発し、その有効性を実感した。今後の課題は、PPモデルの質問紙の発展と現場でのツール開発である。これにより、PPモデルに基づいた施策の実践が求められる。

-

A-3「トイレ環境の改善によるモンゴルのQOL向上のためのアプローチ」

吉澤 智也(日本ウェルネススポーツ大学) Jaraakhai Boldbaatar(モンゴル高専技術カレッジ)- 要旨

- モンゴルではトイレ普及率が低く、水源汚染が問題である。観光振興のためにもエコロジーなバイオトイレの普及が求められている。本研究は、少ない水と電気で稼働するアシドロ®コンポスト分解方式のトイレを提案し、生活改善を図ることを目的としている。本研究は、3段階で実施され、ニーズ調査、ユーザビリティ調査、試作機開発を行った。多くの人が素掘りトイレを使用しており、不満があることが判明した。現在、ユーザビリティ調査の結果を基に試作機を開発中である。今後の課題は、PPモデルに基づいた計画とツールの開発である。この取り組みは、SDGsの目標である「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」「住み続けられるまちづくりを」に貢献することを目指している。

-

A-4「公衆衛生学で学んだ知識から時事問題を見る ~学生のレポート解説と情報共有~」」

池田 啓一、宇佐見 則行、木村 敏行、佐藤 安訓(北陸大学)- 要旨

- この発表では、2020年度から小中高校で展開される学習指導要領に基づき、社会問題への対応力を育成することの重要性が強調されている。現代社会は政治、経済、生活、健康、環境などの問題が複雑に絡み合っており、各分野の専門知識を集結させて問題解決に取り組む必要がある。そのため、6年制大学薬学部の公衆衛生学講義で課される時事問題レポートの分析が行われた。公衆衛生学では健康の概念、疫学、感染症、生活習慣病、母子保健、高齢者保健などを講義し、学生には関連する時事問題レポートを作成させた。そのタイトルを抽出し、AIテキストマイニングツールを用いて2021年から2024年までの傾向をワードクラウドや頻度分析、共起ネットワークで分析した結果、新型コロナウイルス感染症に対する関心の変遷やその他の医療・健康関連の社会問題への関心の高まりが明らかとなった。つまり、時事問題に対する学生の関心が年度ごとに変化していることが示された。

-

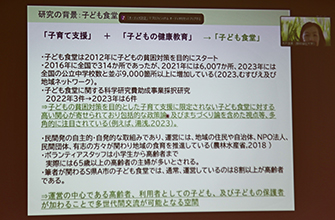

A-5「「三世代食堂」による健康教育:官学産連携とポピュレーションアプローチ」

木戸 直美(静岡福祉大学)- 要旨

- 本研究は、本邦における少子高齢化とその社会的影響を背景に、子育て支援および多世代間交流の重要性を検討するものである。特に、子ども食堂の役割に注目し、大学と行政との連携事業として開催された事例を分析した。子ども食堂は、地域住民やNPO法人などが運営し、子どもの貧困対策と食育の推進を目指しており、高齢者が多く関わることで多世代間交流を実現している。本研究では、S県A市の子ども食堂を対象に、子どもとシニアを対象としたプログラムの有効性をアンケート調査により検討した。調査結果からは、保護者の参加意欲が向上し、子どもの健康教育に対する有効性が示唆された。また、多世代交流の重要性とそれがもたらす効果についても明らかにされた。今後の課題として、官学産連携事業のさらなる展開と、参加者拡大およびプログラムの充実が求められる。

B会場(702教室)

-

B-1「徂徠学の地方伝播について -荻生徂徠『論語徴』と庄内藩『論語』との比較を通して-」

瀬尾 邦雄(日本ウェルネススポーツ大学)- 要旨

- 本研究は、江戸時代の儒学において徂徠学がどのように朱子学から転換されたかを庄内藩を事例として検証するものである。徳川幕府成立後、幕府や諸藩は朱子学を導入し、武断政治の限界を補うため学問と教育に力を入れた。しかし、朱子学の観念的な政治論に限界を感じた庄内藩の藩士たちは、より実践的で具体的な政治理念を持つ徂徠学に共鳴した。徂徠学は先王の道を基盤に、礼と学を重視し、治国安民を目指す思考である。庄内藩は徂徠学を藩学として採用し、藩士たちは徂徠の指導のもと学問に励んだ。徂徠学の思想は庄内藩の政治にも影響を与え、水野元朗の指導のもとで訴訟改善や水利権解決、社倉設置などが実現し、藩内の地力、民力の回復に寄与した。徂徠学が庄内藩の藩学となり得たのは、規範的実践的な道徳観、治国平天下という政治性、礼楽刑政という実践法が藩政の秩序回復に効果を発揮したからである。

-

B-2「大乗仏教の修行法」

尹 東燦(日本ウェルネススポーツ大学)- 要旨

- 本研究は、仏教の教えや戒律が私たちの日常生活にどのように作用しているかを、大乗仏教の修行法を通じて検討するものである。仏教は約二千六百年前にインドで生まれ、輪廻からの解脱を目指す宗教である。小乗仏教は出家を前提に厳しい戒律を守ることで解脱を追求したが、大乗仏教は出家・在家を問わず解脱を目指すことを主張し、六波羅蜜多(六パーラミター)を実践することを強調した。六波羅蜜多には布施、持戒、忍辱、精進、禅定、知恵が含まれ、それぞれが日常生活の倫理道徳と重なる。布施は所有欲を捨てる行為であり、持戒は五戒を守ることである。忍辱は他者からの迫害を耐え、精進は中道を守りつつ努力する。禅定は心を整え、知恵は「空」の思想に基づき執着を捨てる。これらを通じて、大乗仏教の教えが日常生活の倫理道徳規範と関連していることが示される。仏教は身近な宗教であり、その修行法は現実的意義を持つ。

-

B-3「外国人留学生が直面する、対応のある自・他動詞の習得支援と学力の向上」

澤野 勝巳、渋井 二三男(日本ウェルネススポーツ大学)- 要旨

- この研究は、日本語教育を受ける外国人留学生が自・他動詞の習得でつまずく原因を明確にし、効率的な学習法を提案するものである。まず、日本語能力試験の旧試験(平成21年度以前)の問題を調査し、各レベルに出現する自・他動詞を抽出して整理した。次に、語尾の形で分類し、対応のある自・他動詞をグループ化した。各グループには同じ場面や範疇で使われる文例と練習問題を添付し、記憶を助ける工夫を施した。学習効果を測定するために、学生に自習資料を与えてから問題を解かせた結果、有意差は見られなかった。今回は資料の与え方と学習時間が十分でなかったため、効果が出なかったと考えられる。今後は資料の与え方を改善し、さらに場面が変わった場合の対処法を検討する予定である。この内容は、CAI『クラスルーム』に掲載して学生の自習に役立てたいと考えている。

C会場(701教室)

-

C-1「高校生の陸上競技(フィールド種目)の記録の変化に関する研究」

本間 一輝、杉町 マハウ(日本ウェルネススポーツ大学) 温井 一裕(日本ウェルネス高等学校)- 要旨

- 本研究は、東京都高等学校体育連盟陸上競技専門部に登録された高校生のフィールド競技について、2017年から2024年までの8年間の記録を分析したものである。データは支部予選の結果を基にし、男女別に平均記録および標準偏差を用いて比較した。結果として、2020年のコロナ影響を受けた大会以降、男子では全般的に記録が低下し、女子でも一部競技で記録の低下が見られた。特に、跳躍競技では標準偏差が大きくなり、トレーニング方法の差が影響していると考えられる。また、フィールド競技は走競技に比べ競技者数が少なく、記録の変動が大きいことが確認された。参加者数の減少が記録の低下に影響している可能性があり、今後の改善が求められる。以上の結果から、競技者数の増加とトレーニング環境の整備が必要であると考えられる。

-

C-2 「総合型地域スポーツクラブの現状と課題 -東京都羽村市の”はむすぽ”を事例として-」

堀松 英紀(日本ウェルネススポーツ大学)- 要旨

- 本研究は、文部科学省が策定した「スポーツ振興基本計画」に基づき、羽村市で設立された「はむら総合型スポーツクラブ(以下「はむすぽ」と称す)」の活動を分析し、総合型地域スポーツクラブの推進方策や課題を考察するものである。「はむすぽ」は2008年に設立され、法人化や新型コロナウイルス感染症への対応を経て成長してきた。その活動は、2008年の20事業から2023年の29事業に増え、参加人数も大幅に増加した。今後の課題としては、会員確保や安定的な会場確保、効果的なPR、新たなスタッフの確保、運営費の確保が挙げられる。クラブの理念は「いつでも、どこでも、いつまでも」楽しく身体を動かし、健康で豊かな「人づくり」「仲間づくり」「まちづくり」を目指すことである。将来像として、多くの会員がクラブライフを楽しみ、個人のステータスとなり、行政から信頼されるクラブを目指している。

-

C-3「茨城県利根町における高齢者の縦断的体力変化の現状について-きんとれ会(大学地域貢献)参加者の体力測定結果から-」

薗部 正人、石田 良惠(日本ウェルネススポーツ大学)

小島 和彦、伊藤 義朗、大野 次男(TONE ウェルネスきんとれ会)- 要旨

- 本研究は、茨城県利根町で行われている「きんとれ会」に参加する高齢者を対象に、新型コロナウイルス感染症拡大前(2017年度)、拡大後(2022年度)、5類以降後(2023年度、2024年度)の身体的特徴および体力レベルの変化を比較し、定期的な運動の阻害が高齢者の身体に及ぼす影響を検討した。対象者は、8年間継続して体力測定を受けた高齢者9人(男性2人、女性7人)であった。体力測定の結果、身長、体重、BMIには有意な差は見られなかったが、6分間歩行のみに有意な低下が見られた。この結果は、コロナ禍による運動機会の減少が運動機能に影響を与えたことを示唆している。本研究は、利根町における「きんとれ会」の継続的な実施が高齢者の健康寿命の延伸およびQOLの向上に重要であることを示している。今後、大学は、地域貢献の一環として、より緊密な行政との関係性を保ち、超高齢化社会において運動機会を増やす努力に協力していくごとが求められる。そのことが大学の存在意義を高めることにも繋がることを忘れてはならないと考える。